学生の声は未来の声?— 選択的夫婦別姓制度問題から政治への関心度を探る

1.現役大学生の選択式夫婦別姓制度に対する意見

少子高齢化や社会保障など、現代の日本が直面する数々の課題の中で、最近特に注目を集めているのが、自由民主党総裁選(以後、自民党総裁選)の争点にも浮上している”選択的夫婦別姓問題”です。現役大学生たちはどのようにこの問題を捉え、どれほどの関心を持っているのでしょうか?今回はアンケートを通じて現役大学生の声を拾い上げ、政治への関心度について調査してみました。

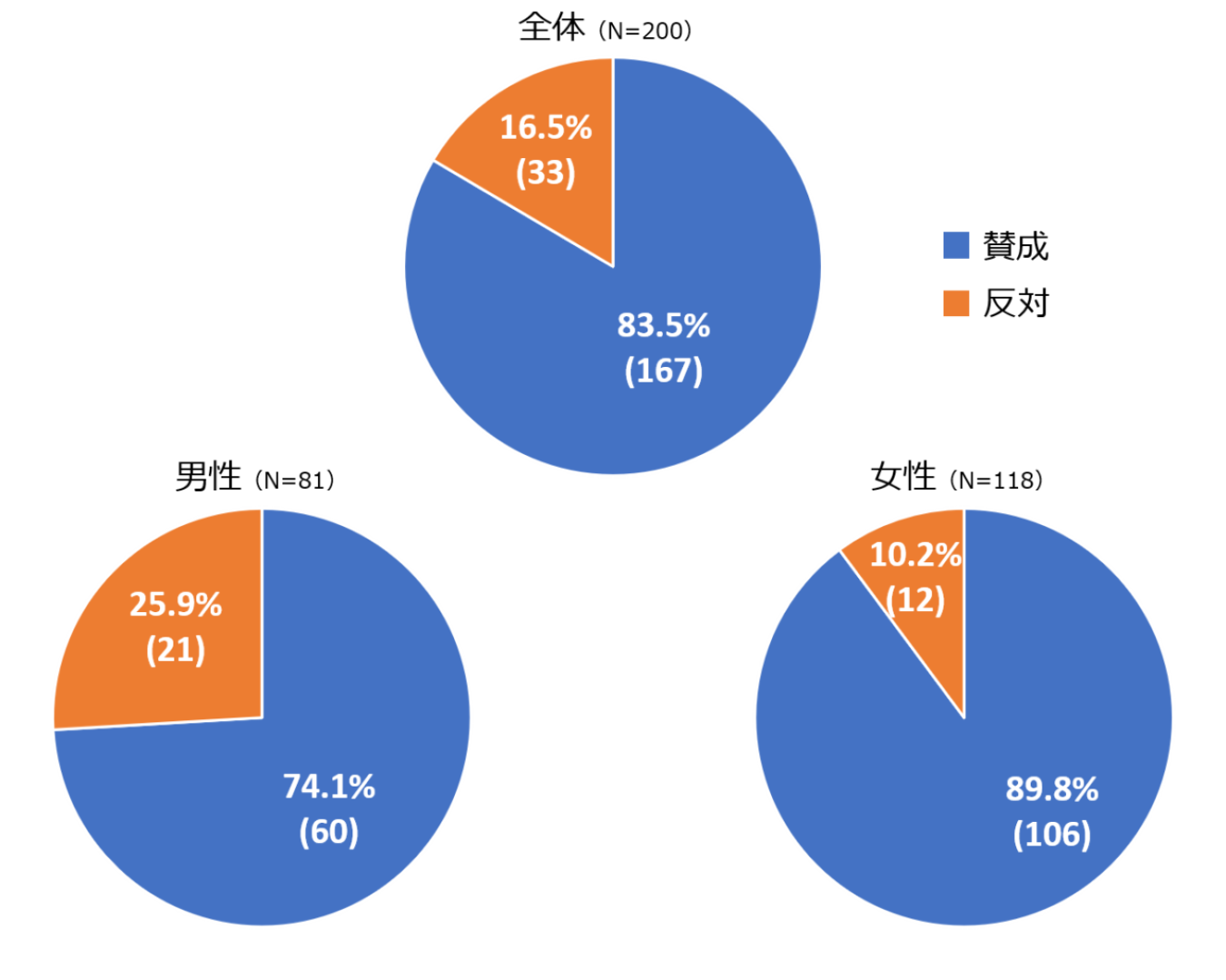

まず初めに選択式夫婦別姓制度に賛成か反対かについて調査してみました。

まず初めに選択式夫婦別姓制度に賛成か反対かについて調査してみました。

※Z世代に特化したクイックリサーチサービス「サークルアップ」に登録している大学生が対象

※調査期間:2024年9月6日~9月9日

※回答数:200(男性81、女性118、不明1)

※調査期間:2024年9月6日~9月9日

※回答数:200(男性81、女性118、不明1)

全体では、賛成が83.5%と圧倒的に多く、反対の16.5%を大きく上回る結果となりました。大学生の間では選択的夫婦別姓が広く支持されているようです。

また、男女別に見てみると、男性は賛成74.1%、反対25.9%と一定数反対も見られますが、女性は賛成89.8%、反対10.2%と圧倒的多数が選択的夫婦別姓に賛成しており、結婚後も自分の姓を保持することで、個人のキャリアやアイデンティティを守りたいという意識が強く反映されているのかもしれません。

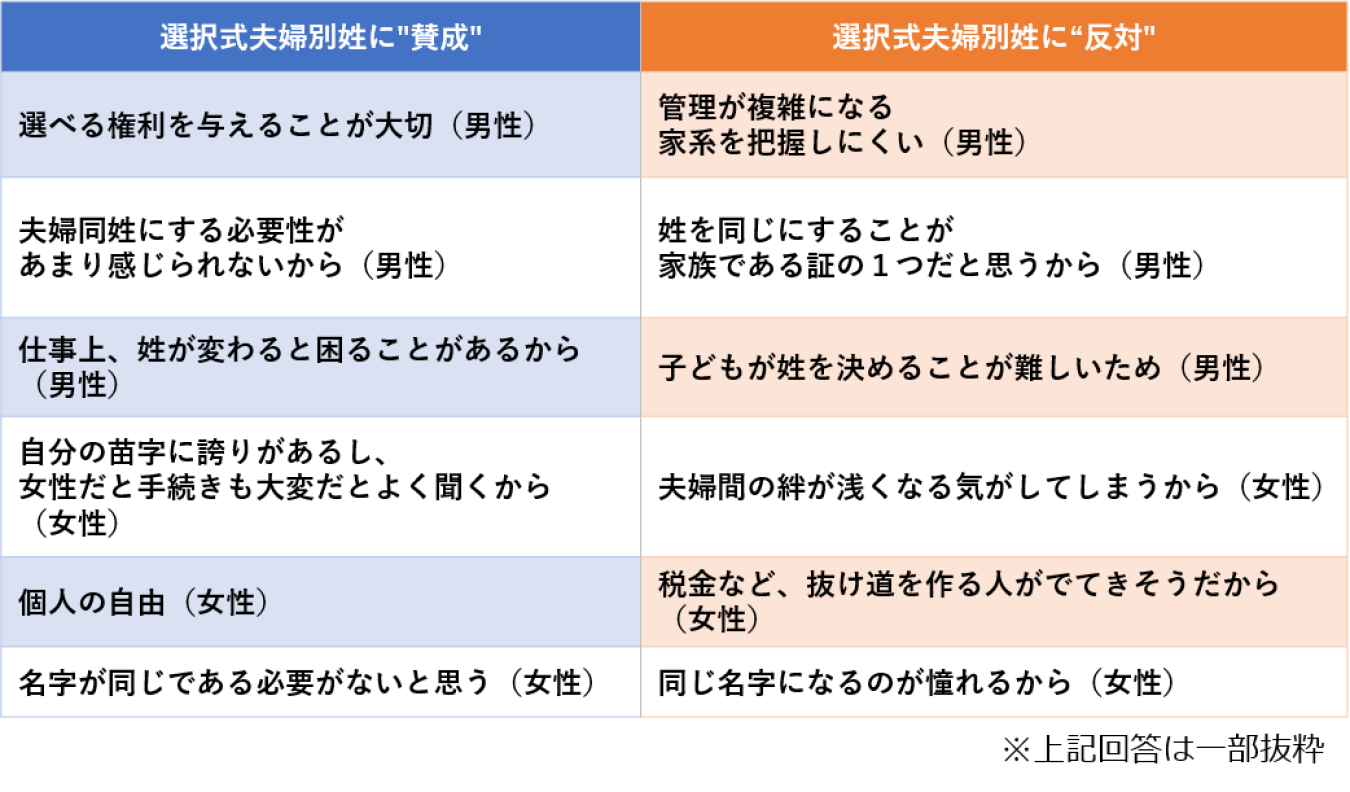

次に賛成反対の意見についても調査してみました。

また、男女別に見てみると、男性は賛成74.1%、反対25.9%と一定数反対も見られますが、女性は賛成89.8%、反対10.2%と圧倒的多数が選択的夫婦別姓に賛成しており、結婚後も自分の姓を保持することで、個人のキャリアやアイデンティティを守りたいという意識が強く反映されているのかもしれません。

次に賛成反対の意見についても調査してみました。

賛成意見は、基本的に「個人の自由」や「選択肢の拡大」に強く根ざしている印象です。特に現代社会では、仕事やアイデンティティに対する考え方が多様化しており、姓が変わることが職場での困難や手続きの複雑化につながるという現実的な問題が見受けられます。

一方で、反対意見は「家族の一体感」や「伝統」を守ることに重きを置いている印象です。姓を同じにすることが「家族の証」として機能するという考え方は、家族を一つの単位として見る伝統的な価値観が根底にあるのかもしれません。子どもの姓に関する問題や、管理の複雑さを懸念する意見も、実際の生活や法的手続きの難しさを反映しています。

このような賛否の分かれ方を見ると、現役大学生は、家族観や個人の権利、社会のあり方について多様な意見を持っていることがわかります。特に、自由や選択肢を重視する意見が賛成派には強く、伝統や家族の絆を重んじる意見が反対派に見られるため、世代間での価値観の変化や社会構造の変革が関係しているような気がします。

一方で、反対意見は「家族の一体感」や「伝統」を守ることに重きを置いている印象です。姓を同じにすることが「家族の証」として機能するという考え方は、家族を一つの単位として見る伝統的な価値観が根底にあるのかもしれません。子どもの姓に関する問題や、管理の複雑さを懸念する意見も、実際の生活や法的手続きの難しさを反映しています。

このような賛否の分かれ方を見ると、現役大学生は、家族観や個人の権利、社会のあり方について多様な意見を持っていることがわかります。特に、自由や選択肢を重視する意見が賛成派には強く、伝統や家族の絆を重んじる意見が反対派に見られるため、世代間での価値観の変化や社会構造の変革が関係しているような気がします。

| ||

|

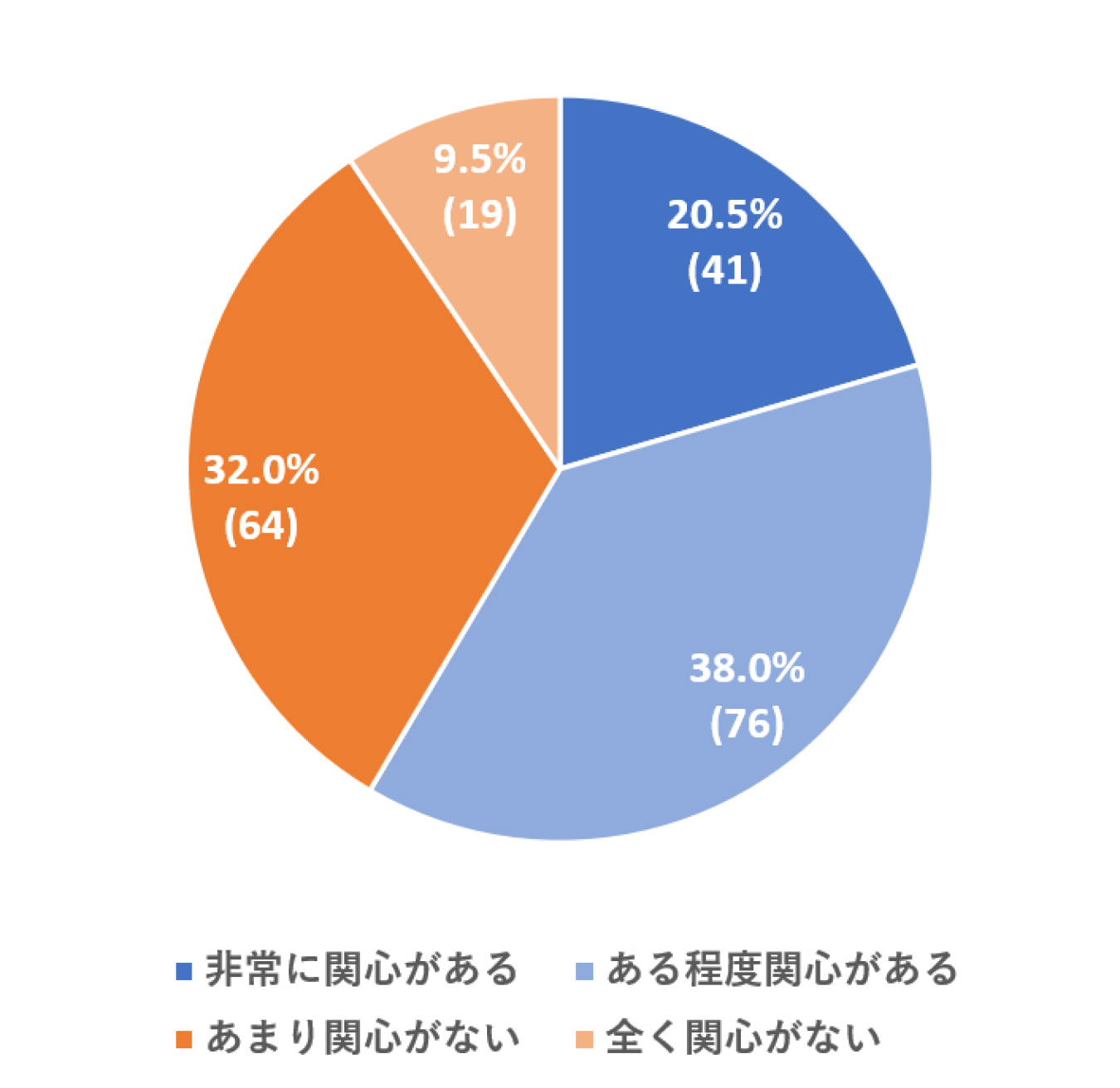

「非常に関心がある」と回答した学生は20.5%、また「ある程度関心がある」という回答が38.0%にのぼり、合わせて58.5%が何らかの関心を持っていることが分かりました。一方で、「あまり関心がない」が32.0%、そして「全く関心がない」としたのは9.5%という結果でした。

全体の半数以上が自民党総裁選に何らかの関心を持っており、若い世代が政治に対して決して無関心ではないことが伺えます。特に、20.5%もの学生が「非常に関心がある」と答えている点は、次の首相の選出や自民党のリーダーシップに対して、大学生が真剣に考えているということではないでしょうか。

一方で、32.0%が「あまり関心がない」、9.5%が「全く興味がない」と答えており、依然として若い世代の中には政治への関与に距離を感じている層も存在しています。これは、政治が自分たちの生活に直接的な影響を及ぼすと感じにくいことや、日常生活の忙しさから政治への関心が薄れている可能性も考えられます。

最後に政治に対する意見を持つことが社会において重要だと思うかについても調査してみました。

全体の半数以上が自民党総裁選に何らかの関心を持っており、若い世代が政治に対して決して無関心ではないことが伺えます。特に、20.5%もの学生が「非常に関心がある」と答えている点は、次の首相の選出や自民党のリーダーシップに対して、大学生が真剣に考えているということではないでしょうか。

一方で、32.0%が「あまり関心がない」、9.5%が「全く興味がない」と答えており、依然として若い世代の中には政治への関与に距離を感じている層も存在しています。これは、政治が自分たちの生活に直接的な影響を及ぼすと感じにくいことや、日常生活の忙しさから政治への関心が薄れている可能性も考えられます。

最後に政治に対する意見を持つことが社会において重要だと思うかについても調査してみました。

非常に重要だと考える学生が47.5%、重要だと考える学生が46.0%と、ほとんどの学生が政治的な意見を持つことを重視していることがわかります。これに対し、「それほど重要ではない」や「全く重要ではない」と答えた学生はわずか6.5%に過ぎず、大学生の大多数が、社会における政治の重要性を理解していると考えられます。

半数以上の大学生が政治に対する関心を示しており、その背景には「意見を持つことは社会において重要である」という認識が広く共有されていることが反映されています。このような政治的意識の高まりは、若者が将来の社会や自分たちの生活に対して積極的に関与したいと考えている表れであると言えるかもしれません。

今回の調査を通じて、現役大学生が選択式夫婦別姓制度や自民党総裁選といった社会的・政治的なテーマに対して、多様な意見や関心を持っていることが分かりました。多くの学生が政治への関心を示し、さらに自分の意見を持つことが社会にとって重要だと認識している点は、若者がこれからの社会を動かす重要な存在であるということではないでしょうか。

半数以上の大学生が政治に対する関心を示しており、その背景には「意見を持つことは社会において重要である」という認識が広く共有されていることが反映されています。このような政治的意識の高まりは、若者が将来の社会や自分たちの生活に対して積極的に関与したいと考えている表れであると言えるかもしれません。

今回の調査を通じて、現役大学生が選択式夫婦別姓制度や自民党総裁選といった社会的・政治的なテーマに対して、多様な意見や関心を持っていることが分かりました。多くの学生が政治への関心を示し、さらに自分の意見を持つことが社会にとって重要だと認識している点は、若者がこれからの社会を動かす重要な存在であるということではないでしょうか。