定期試験はカンニングし放題!?オンライン試験の裏側

オンライン定期試験の実情と不正対策

ほとんどの大学で後期はオンラインと対面のハイブリッド型で授業を行っていましたが、例年1月中旬から下旬に実施される定期試験も対面ではなくオンラインで行われた大学も多かったようです。

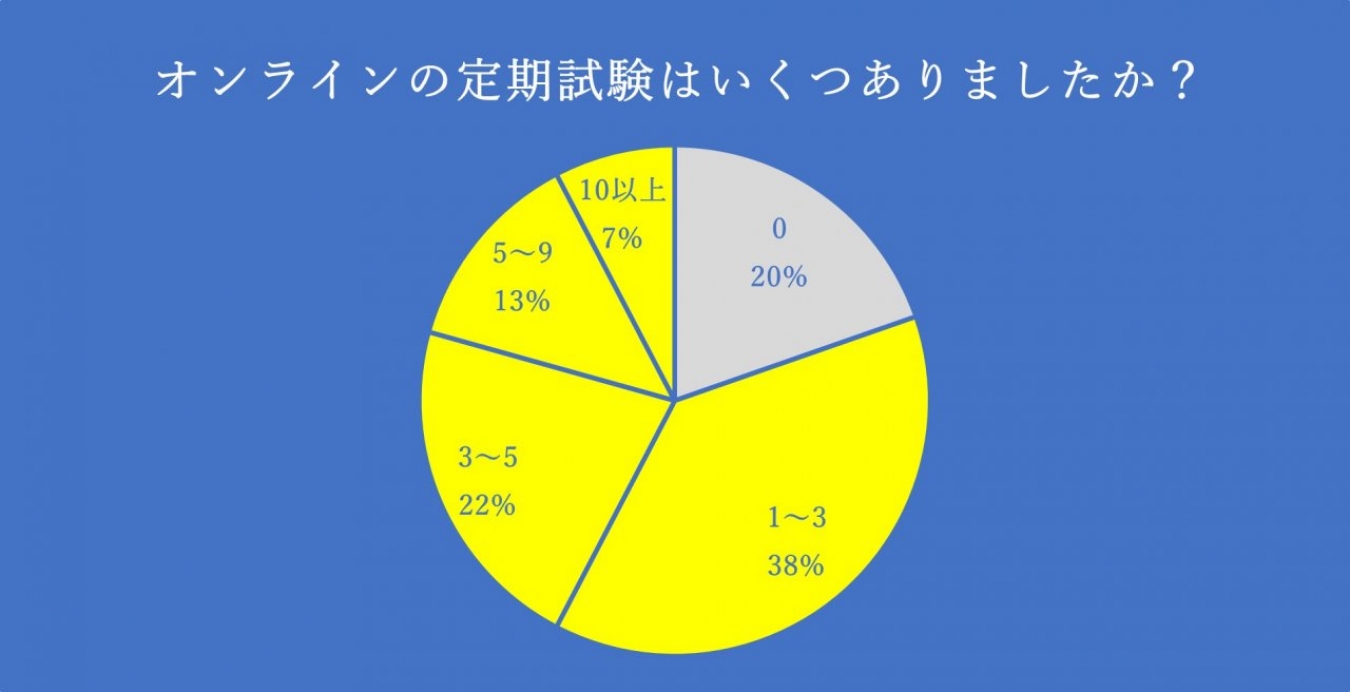

全国の現役大学生300人に取ったアンケートによると、8割以上の241人が後期の定期試験をオンラインで受けていました。

調査対象:サークルアップに登録している現役大学生300名

調査期間:2021年1月30日~2月2日

しかし、机に向かって定期試験を受けていた我々からすると、大学生の大半が経験したオンラインでの定期試験は完全に未知の世界・・・。

「オンラインで試験とはどのようにするのか?」

「カンニングし放題では?」

こんな疑問が出てきたので、実際に学生にインタビューして深掘りしてみました。

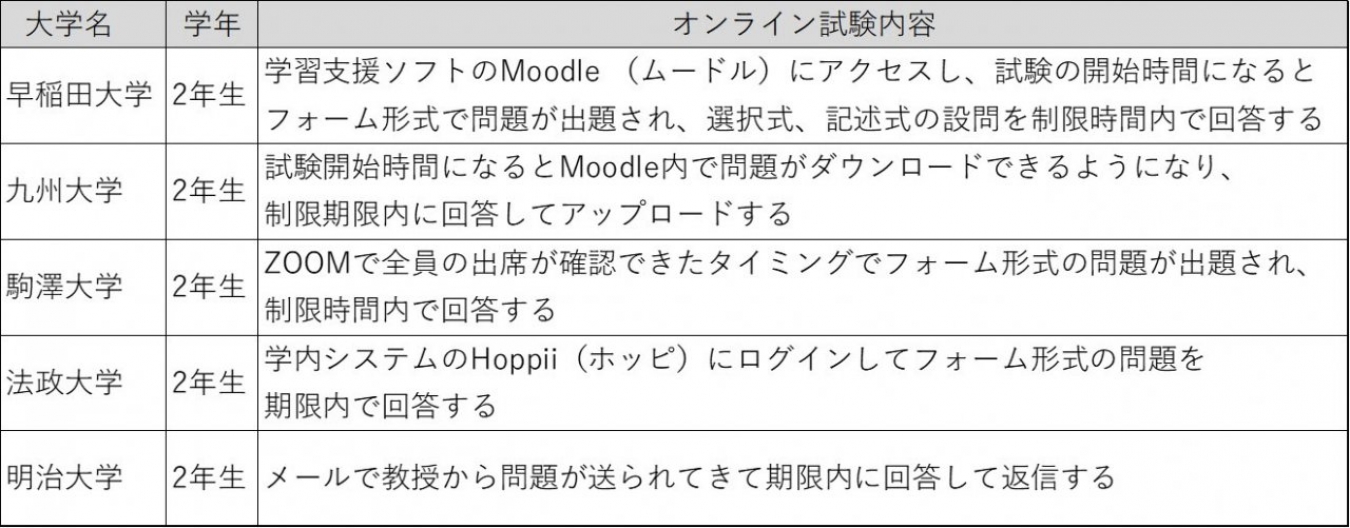

まずは試験の方法から

eラーニングプラットフォームの『Moodle』を使用している大学が多かったのですが、大まかに分類すると

① フォームで回答

② 設問をダウンロード→回答してアップロード

の2パターンでオンラインの定期試験は行われていたことがわかりました。

次に、気になるカンニング対策などの不正対策がどのようにされていたのかも聞いてみました。

果たして教科書の持ち込みや替え玉、グループLINEで回答の共有・・などできるのでしょうか。

・慶應義塾大学(2年生)

「人数がそこまで多くない授業だったのでZOOMで顔を映しながらの回答が必須で、教授が監視していた」

・駒澤大学(2年生)

「回答する学生によって設問の出題順番が異なっていたり、問題も若干異なっていたりしていた」

・早稲田大学(2年生)

「教科書の持ち込みは可だったが、とにかく出題範囲が広いので事前に勉強をしていないと制限時間に間に合わない」

・上智大学(2年生)

「MoodleのログインIDとPASSが必要なので替え玉はリスクがあってできない」

・慶應義塾大学(3年生)

「フォーム形式の問題が出題され、制限時間50分以内に回答すればよかったので友だち数人と電話しながら回答した」

・早稲田大学(3年生)

「オンライン授業の科目は授業内での友達ができず、回答を共有できるような人がいなかった…」

制限時間というのが鍵で30分以内に回答というものもあれば、期限が1日、1週間などそれぞれ試験により異なっており、時間に余裕のあるものはやろうと思えば前述した不正回答はすべて可能ということでした。

今回は定期試験について調査しましたが、もちろんレポート提出や授業内での課題もあり、例年とは違った意味で多忙だったようですが、学生全員の意見が一致したのは「オンライン授業は単位が取りやすい」ということでした。

しかしながら「サークル活動ができなくて寂しい」「新しい友達ができない」など、学業だけではない大学生活全般という点では「非常に物足りない」という意見も全員から挙がっていました。

新学期の4月からは大学生にとって充実したキャンパスライフが戻ってくることを切に願っています。